1961年10月6日,在北大物理大楼二楼的一间教室里,李和我举行婚礼。婚礼不是西式的,因找不到出租婚纱和洋礼服的店铺;婚礼也不是中式的,因买不到金双喜大红烛;婚礼更不是当时流行的“革命”式,其核心节目是把西式的交换戒指变成互赠毛选一卷。戒指是爱情和婚姻的信物,以毛选作者充任婚姻的信物,不免太恶心了。

我们没有开喜宴请客,因为没有那么多的粮票,油票和糖票。为了应付场面,我们只买了两样不要票的东西,高价糖(价钱高于要票糖十倍以上),和一堆又小又涩的梨。老人曾叮嘱我们,在婚礼上切忌吃梨(离)。果然,我们婚后的第一个25年(1961-1986)确是聚少(8年)离多(17年)。第二个25年(1986-2011),情况好转。一个忌讳的有效期是25年,和通缉令一样。

无吃无喝的婚礼,更像一场质询会。质询的重点是李和我的爱情史。李和我从相识,到相知,到相恋,再到结婚,前后经历了九年(1952-1961)。可讲的故事确是不少。

大学四年,1952-1956,青春年少,朝霞满天,李17 – 21 岁,我 16 – 20 岁,没有“少年维特之烦恼”。1952年入校时,北大当局让上海地区的新生8月入校报到,而北京地区新生要等到10月之后才准予报到,因为宿舍尚未完全盖好。当我们北京男四中众弟兄一行来到北大报到时,都被先来的上海新生们管理。从上海来的李,手上持有一份名单,她的任务是核查名单上的每一个人的住地。一轮下来,她没有找到方某的下落。原来,李拿着的名单里,我的名字被误写成方丽芝,她只到女生住地去找。后来,李终于在男新生暂住地(大体育馆)查到了我。问:“你是方励之吗?”答:“在下正是,有何吩咐?”。李和我,就如此相识。

直到大学二年级,我们还有课堂讨论,可以质疑课堂内容。马列主义课的讨论,可以质疑马列经典。在课堂里,还保有一点点辩论自由。这可能是欧洲大学传统在中国残留的影响,蔡元培的办北大的主张皆来自德国的F.洪堡“真实、公正、自由”的原则。欧洲教育重视辩论。古希腊柏拉图学院的认识论就是,真理是依靠辩论(包括诡辩)而获得。“最高形式的自由是按照自己的良心去自由地了解,自由地阐述,自由地辩论”(密尔顿)。我一直很喜欢诡辩(如芝诺佯谬)的逻辑。其中的智能,实在不是所谓“抬杠”能相比的。在课堂讨论上,我常试着以此道“标新立异”,挑战正统立论(当年的“标新立异”,后来证明并不全错,那是另外话题),看谁能识别诡辩的诡道。每当我发言之后,第一个站起来反驳,并甩下几句冷言冷语者,常常就是李淑娴。一来一往,使我们相知日深。

1954年秋,大三,北大全校评选优秀学生,必要条件之一是所有课程的考试成绩都必须是5分,即所谓全A学生。北大全校共评出28个优秀学生,竟有7个在物理系三年级。全A生高度集中在物理系,并不奇怪,恩格斯(马克思的赞助者)早说过,“物理学研究最简单的吸引和排斥运动”。据此有人说,物理系就是简单运动系,可简称简单系。还真说对了,揭露复杂现象的简单本质,是物理的追求。因为,“大自然是简单的”(汤川秀树);“简单是真实的标记,而美是真理的光辉”(E. Chandrasekhar)。世间万物的至极本质,是优美,简单和统一。

爱情的至极本质,是心灵里的优美,纯净和专一。

李和我都在“简单系”的那7个全A学生之中。两条世界线缠绕在一起了。泛彼柏舟,亦泛其流,终于双双落入了至极的情网。一篇日记里写有“燕园里,摇曳的树丛,阑珊的灯光,幽暗里充满着无尽的柔情;高远的天空,严肃而寂静。群星的闪烁,好像在窃窃私语,是不是在羡慕我们?此时此刻,还有甚么更甜美的,能超过我们的相依相恋?”

1957年,朝霞的日子结束,灾难降临。反右派运动的重要内容之一,是用无产阶级的政治大棒,把不符合阶级斗争原则的年轻恋人,一一生生打散。李和我也一度被打散。1957年底,李被正式划为右派,开除党籍,我则还没有,按阶级斗争定义,当时相互已属敌对阶级,非分手不可。从那以后,李和我切断了联系。李下乡到京西斋堂劳动改造,我则被下放到河北省赞皇县劳动。天各一方,只剩“唯有你一人, 永留我心上”的歌声还不时回响于心上 ……

1959年初,幸运降临:我终于也被开除党籍,高兴极了。按定义,我同李的阶级地位一样了。两条世界线再度相交在一起。其实,李和我的右派罪行是同一桩案子——准备给党中央写一封信。北大反右的后期,是由邓小平和彭真掌握,他们说北大右派质量高,右派帽子数量不应受(毛的)5%上限的制约,可以增加到7% 或更高。李的右派帽子就是在后期追加的。在政治上,科学院跟着北大走,我的名字也被列在近代物理研究所的右派名单中。据闻,时任科学院秘书长的“老右派”杜润生看到名单后说:“这个人太年轻了,哪儿够资格当右派”。顺手把我的名字从名单中划掉。所以,我始终没有一顶正式的右派帽子,恭列漏网右派。

反右运动过后,环视周围的同学和朋友,所有我们知道的反右运动之前的年轻情侣,凡被阶级斗争波及者,无一不被打散。有的人为此终生郁郁。没有人认真统计过,这种事例共有多少。

李和我是幸存者。

所以,婚礼的高潮——当友人要求我们唱歌时,李就唱了一遍“心儿在歌唱”。我们的物理启蒙老师黄昆教授也特意来参加我们的婚礼。李和我的恋爱故事,至少有一桩与黄先生有关。1960到1961年结婚前,我每个周末去找李。她当时住在北大女教工宿舍(未名湖畔的均斋)。教工宿舍一般两个人,有时不方便谈话,也影响他人。我们只能到校园里散步。一个周末,冬晚,雪后,气温零下16 C。照例,我们在未名湖周边的几条小路上缓缓绕行,被黄先生撞见。后来,在黄的教研室中,流传一则“新闻”:“李淑娴和方励之在零下16度的气温中谈恋爱”。不知这个纪录是否已被打破了。

如今的金婚和亚金婚一代,当年大都没有享受过新婚旅行或蜜月旅行。那时的婚假只两天。最多去香山和碧云寺一次。

大三时,李和我倒不时于周末去香山碧云寺一游。当时要想去香山碧云寺,又想不耽误吃饭,须在半天内完成。1952秋季 – 1955春季期间,当局对大学生特别优惠,实行伙食供给制,北大大饭厅一日免费供应三餐,不要钱,不要票,不定量,但不准带走。学校还发给每个学生一支捷克造搪瓷白饭碗,男生的饭碗口径是15公分,女生的12公分。中饭晚饭的开始曲是“骑兵进行曲”。一听广播此曲,学生就会从四面八方冲向饭厅,比骑兵还快。那个时代,极少学生有钱下饭馆。从北大到香山一路,也没有一家饭馆。所以,要想去香山碧云寺,必须在大饭厅的两顿饭之间完成 。当然,也可以早饭多吃,午饭就免了,但早饭只有馒头稀饭咸菜,至少要吃五个馒头才够。当年男生吃馒头的吉尼斯记录是一顿11个,我最高吃过9个。

如果骑自行车,两顿饭之间来回北大-香山不成问题。李和我常选择徒步。李是北大女子中长跑运动员,耐力极佳。半天走北大-香山一个来回,对她没有问题。我呢,也没有问题。在热恋的时候,Male是绝不会在任何PK 中示弱的。

结婚旅行并非新婚者专有的权利。只要爱情在心中,又有机会,任何时间都可以享受“just married”。

李和我第一次遇到这种机会,已是锡婚(结婚十年)了。1971年8月,林彪坠机前一个月,文化大革命正在高潮。那年南方天气奇热,许多部门不得不放假。我当时在科大砖瓦厂劳改。被专政者原本是没有假期的。然而,制砖工人也觉得太热,想休息,最后,军代表不得不决定“大赦天下”,一律放假一周!李当时在北大江西鲤鱼洲农场劳动,也请准了假。这是我们结婚以来,第一次享有一个共同的较长的假期。当即决定:去度蜜月或蜜周!

蜜月一词,本来就有两层含义:甜蜜及秘密。对我们来说,秘密更是不可或缺。我们俩个都是被无产阶级专政的贱民。此行必须秘密。我们并不害怕。连年不断的阶级斗争,使非贱民们都失去了玩兴,极少出来旅游,更何况贱民。所以,专政者们绝不会想到一对贱民竟会有兴致有胆量出来游山玩水,尽享天然美和爱情美的交融。我们推断,名胜之处反而是阶级斗争最放松的地方。后来证明,我们的推断100%正确。

蜜周的目标是黄山。

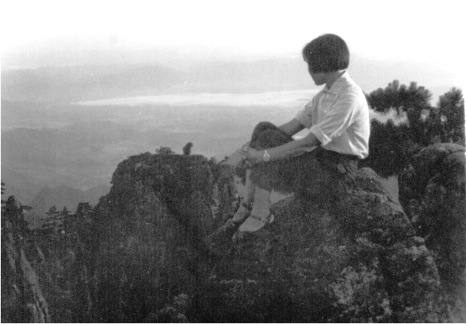

可惜,1971年还没有好相机,胶片也都是过期的,加之动荡的年代,留存下来的首次结婚旅行的图像记录很少。图1勉强可以弥补这一点。依稀可以看出1971年的痕迹。

图1:李淑娴在一制高点,远望“猴子”,“猴子”则在“观海”(1971年8月16日,方励之摄)。

后来,李和我还有过类似的结婚旅行。

十九世纪,也许包括二十世纪,新婚燕尔者最向往的蜜月旅行的目的地,是亚得里亚海边的威尼斯,一座浪漫的,梦幻的,诗般的水城。1983年,我们结婚的第22年(接近银婚了),也有了这样的机会。

1983年,威尼斯的游人还不多,懒鸽子也少,相比于黄山游,太悠闲了。我们在圣马可广场逗留期间,也没有看到成双成对的蜜月旅行者。我们可能是那几个小时里整个圣马可广场上唯一的一组双人行,加之李的服装颜色较为明亮。被一些游人误认为我们是一对新婚旅行者。热心来帮我们照相。为新人照相,可分享好运。一张不够,咔嚓,再加一张(图2)。殊不知,当时我们的儿子已经上大学了。

图2:1983年10月8日,李和我在威尼斯圣马可广场 。

发表于 2011 年 11 月 22 日

相关文章

相关文章 精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们