一九八六年初,我应邀前往剑桥大学访问一年。我早年读过徐志摩的名篇《我所知道的康桥》,对那座如诗如画的名城早就心向往之。后来半生坎坷,颠沛流离,当然不会有天马行空的妄想。怎料到劫后馀生竟然有这个难得的机会从天而降,我就偕内子李怡楷到那座海市蜃楼去遨游了。更没料到,剑桥小住竟然又带来更大的意外的惊喜,大概也是天意莫测吧。

四十年代怡楷在天津上中学时皈依天主教,每个主日都上教堂望弥撒。四九年以后,上教堂常有困难。八十年代早期来到美国,上教堂方便,每逢主日她又可望弥撒了。到了剑桥,离住处不远就有一座古色古香的天主堂,那她就更如鱼得水了,我也随喜。在望弥撒的教友中,只有她一个黄面孔,引人注目,不久本堂神甫Philpot蒙席就和我们熟识了。蒙席待人十分热诚,有一天,听我们说打算回国途中去梵蒂冈朝圣,他马上就说可以帮忙安排让我们去觐见教宗。这可能吗

在我们的心目中,若望 保禄二世一向是“高山仰止,心向往之”的人物。我们也从没听说过中国大陆有谁有机会觐见过教宗,我们两个卑微的小人物怎么会有此殊荣,我们感到既激动,又觉得难以置信。

没想到,不过一个多月后,我们就接到梵蒂冈驻英大使馆转来的宗座宫总管(prefect) 的来信,邀请我俩在九月十七日参加教宗每星期三为来自世界各地的教友举行的“公接见 ”(general audience) , 并安排我俩在会场的最前排就座。九月上旬结束在英国的访问,准备先到巴黎逗留几天访友观光,然后从巴黎乘火车前往罗马。不料到法国驻伦敦的领事处申请签证时,遭到歧视和刁难,耽误了我俩的行期,结果不得不缩短在巴黎的停留时间,也不得不请在巴黎工作的美国朋友取消预订为欢迎我俩举行的派对。他问我为什么要这样急着去罗马,我说:“真对不起,和教宗有约在先,这是一辈子一回的事啊。”

在巴黎两三天走马看花,十五日乘夜车前往罗马 ,十六日上午到达,下榻一位义大利友人在罗马郊区Monterotono镇的公寓,马路对面开设着一家以“天堂”命名的咖啡室,这成为我俩在罗马停留期间外出时回寓所的路标。

十七日上午,要在十点以前赶到圣伯多禄广场参加“公接见”。女主人一清早就开车先送我俩到几十里外罗马大学英文系Pufinix教授家,去取梵蒂冈于前一天才派人送来的两张“在最前排按号就座”的入场券 ,然后雇了一辆计程车送我俩上路。

圣伯多禄广场人山人海,我俩从一个为持有最前排入场券的朝圣者专用的入口处进入,在最前排(prima file) 找到了指定的座位,我的是21号,怡楷的是22号。23号坐的是一位来自墨西哥的中年妇女, 她手中拿着一大把念珠,怡楷问她怎么带那么多串念珠,她说要请教宗祝圣,回国后分赠亲友。怡楷说可惜她没有带,那位太太马上送给她一串,怡楷喜出望外。

十时整,教宗驾临祭台,“公接见”正式开始。教宗用好几种语言主持仪式,祝福来自世界各地的朝圣者。几千人聚集的广场,庄严肃穆,整整一小时只听到教宗洪亮的声音。我们虽坐在最前排,离祭台还是有一段距离,遥望他穿着雪白的祭衣的伟岸身影还不免有“高山仰止”的感觉。仪式结束前,教宗走下祭台,来到广场中间,逐一接见几十名在最前排就座的朝圣者。这时广场上所有人都站了起来,向教宗挥手欢呼。教宗来到我面前时,我感到既兴奋又紧张,慢慢伸出手去,他立即用双手热烈地握着我的手,满面春风,慈祥的目光紧盯着我。

“宗座,您好?” 我怯生生地用英文致意。

“很好,谢谢。你是从中国来的?” 他也用英文回答,语气是那么亲切友好。我听说“最前排”朝圣者的名单事先已由工作人员呈递上去,但没料到教宗日理万机竟然会记得我这个无足轻重的人的来历。我感到很自在了。

“是啊,我们俩不远万里从中国来拜见宗座。宗座什么时候去中国呢?”我笑着说。

“我知道,我知道。” 他紧紧地握着我的手。

“我知道宗座无所不知,” 我有点开玩笑地说。“可宗座到底什么时候去中国呢?”

这时候,怡楷轻轻用胳膊肘捅了我一下,我突然明白,我一兴奋,那张没遮拦的大嘴巴又放肆了。

“我知道,我知道,”教宗却又笑着说了一遍,突然间我仿佛领会了他的言外之意。

教宗放松了双手,随即又双手去握住怡楷的手。她兴奋而恭恭敬敬地说:“请宗座为中国大陆的千千万万教友祈祷!”

“我每天都为他们祈祷。放心吧,不要害怕!”他一面说一面吻了怡楷的额头,为她祝福。怡楷把那串念珠递过去,请教宗祝圣。

啊,不要害怕!多么强有力的信念!多少年来,恐惧早已织入我们生活的经纬,摧残我们的意志。如今,“不要害怕!”的呼声在全球回荡,增强着我们对生活的信念。

事后,怡楷怪我跟教宗讲话没有分寸。我说我太兴奋,他又那么平易近人,我就顾不上什么分寸了。也许从来没有一个朝圣者会像我这样在他跟前信口开河,但教宗热爱芸芸众生,有教无类,他一定会宽容我这个异数的。

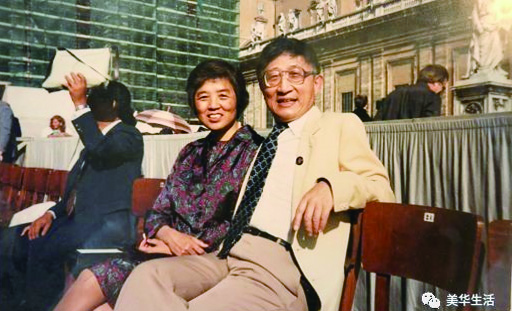

第二天上午,我俩又应约去罗马大学,准备中午和英文系的几位同仁一起用餐。一走进Pufinix教授的办公室,他就递给我俩一个大信封,里面装了厚厚的一叠东西。打开一看,原来是昨天“公接见”时我俩和教宗的许多大大小小的合影,是梵蒂冈的专职摄影师在现场拍摄的,由梵蒂冈照相馆连夜洗印放大出来,一早就送上门来。真没想到,才过了一天,栩栩如生的相片又譲我俩重温昨日参见教宗的喜悦。

现在这位热爱人类、为维护人类自由而奋战终生的斗士永远离开了我们。一张拍下若望保禄二世双手握着我的手的镜头的相片,给我俩这次终生难忘的觐见留下了永远的纪念。

代 跋 : 吐露港望远

我从不会冩旧軆诗。一九九四年春,有幸到香港中文大学访问,客寓逸夫书院雅群楼,位于吐露港上。山岚水色,心旷神怡。夜来推窗北望,四十年来家国之痛都来心头,感喟不能自已,遂得仿七律一首。虽平仄不调,对仗欠工,然亦得一吐为快也。

绿水青山怜我凋

天涯笑傲只身遥

四海无家一滴涙

万里还乡半步桥

任他狂犬吠红日

有我知音慰寂寥

七十余年如一梦

不留软骨羞儿曹

(54 完)

(本书刊载过程中得到余文正老师和巫宁坤先生的儿子巫一丁先生的大力帮助,在此一并感谢)

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们