今年8月10日是我敬爱的老师巫宁坤先生谢世周年纪念日。每当想起巫老师,他的音容笑貌犹在眼前,总觉得他还在谈笑风生,开导我俯瞰人生:“我归来,我受难,我幸存。”一幕幕往事历历在目。

1969年初冬我从上海下乡插队到安徽和县乌江公社建设大队陈庄,正逢安徽大学外语系在当地“开门办学”,有临时食堂设在邻村南庄。有次我去买饭路上,有个社员指着前面一位五十来岁戴眼镜的男老师告诉我那位就是住在他们村里的巫宁坤,美国留学生呢。这是我第一次见到巫老师,但没和他说话。

1970年5月1日,安大师生撤回合肥,作为临时工的巫老师已在几天前遭辞退,独自去了较偏僻落后的孙堡公社高庄,那里住着他已被下放落户的妻子李怡楷老师和他们的两儿一女(大儿一丁,女儿一毛,小儿一村)。

1973年9月我作为“工农兵学员”从和县乌江来到芜湖的安徽师范大学外语系。同年李老师为恢复巫老师的工作不断申诉,在和县孙堡和合肥之间来回奔波了大半年,百折不挠。安徽大学的极左势力以“保卫文革成果”为由,竟然不顾省委领导的批示,拒绝巫老师重返安大工作。最终巫老师接到了安徽师范大学的调令,于74年早春从和县孙堡来到芜湖的安师大外语系任教。巫老师和我的师生缘分由此而起。

第一次和巫老师对话是在教学楼的走廊里。有个歌名里有“壮锦”,我请教他这个词英语怎么说,他不假思索地告诉我英语“锦缎”叫brocade。我很惊讶,这种不常用的词碰到一般老师都会说“回去查查看”,问到巫老师张口就来。他那带有磁性的略显扬州口音的声音牢牢地印入了我的脑海。

当时学校职工住房奇缺,巫老师携转来附中上学的两个孩子暂居鸠江饭店一小室,三餐都在校食堂,非常不便。李老师带一村仍在和县等候分房。暑假来临,一丁、一毛回高庄看妈妈、弟弟。外语系顾永年老师热情相助巫老师为落实全家的住房奔走,并邀他暂住自己家。我是顾老师家的常客,在顾家巫老师对我这个和县来的“小老乡”十分亲切。天气炎热,巫老师光着膀子和我神聊,说起在和县经历的风风雨雨,总是那么轻松淡定,那么乐观、幽默,时不时开个玩笑,无形之中给我一股面对人生的勇气。我隐隐感到历经磨难死里逃生的巫老师身上有一种无法摧毁的信念的力量。

安师大校区的凤凰山山坡上有个被弃的教堂,横向分隔成八条,改作教职工家属宿舍。每条一个单元,西侧一个窗,东侧一扇门,中间隔一道,就像两节车厢。没做天棚,单元之间隔墙上方到屋顶的三角形部分用芦席加纸板糊成,不隔音,邻居说话声音都能听到。巫老师一家五口就被安置在南边第三列“车厢”里,外间煤炉、饭桌,加个小床,里间有点像简易小旅馆。屋里没有上下水设施,门外有个露天的公用自来水龙头,上厕所要走到一百来米远的山顶上。

大二年级的教师分配结果,巫老师教英语四班。我在二班,不能直接听巫老师授课,没有课的下午、晚上和周日,小教堂里巫老师的家就成了我大二和大三两年的“私塾”。

我当工农兵大学生三年(1973-76),始于 “反潮流”,止于 “反击右倾翻案风”,运动接连不断,专业课少得可怜,学英语方法基本上离不开“语法+单词”,选读内容多为报刊社论类文章。教师不敢多教,生怕被批“资产阶级教育回潮”。课堂里只听过巫老师的录音,有两个印象特别深刻:一是小说《艳阳天》英文版片段,他读各种人物的对话绘声绘色,像说书一样生动;二是一篇充满长句的社论,语速很快,很有节奏地一气呵成。习惯于听慢速英语的同学看文稿的目光都跟不上,惊叹老师怎么一口气那么长。

在“私塾”里,巫老师指导我阅读英文经典原著。他说读英语作品不能只靠语法加单词,应该用心体会作者想要传达的思想,从篇到段,再到句子、短语、单词去理解,和作者共鸣,这才叫做读文章。这个理念使我终身受益。

记得有天下午去巫老师家,他有点感冒,独自躺在靠窗的小床上休息。我拿出狄更斯的《双城记》原著中的一段,有个超长句子从句套从句足足占了大半页,看得我云里雾里。我把书递过去请他解读,他说“不用,你念好了。”我费好大劲读完了,总算没念破句。他点点头,略加思索,就把这段艰深的英文完完整整地口译出来了。显然他一下子就完全理解消化了原文,并用很漂亮的汉语转述给我听,令我五体投地。随后他又拿过书去,摇头晃脑抑扬顿挫地把那一长句朗读了一遍为我示范,使我豁然开朗。试想如果在今天,到哪里才能求到这样的大师真传?

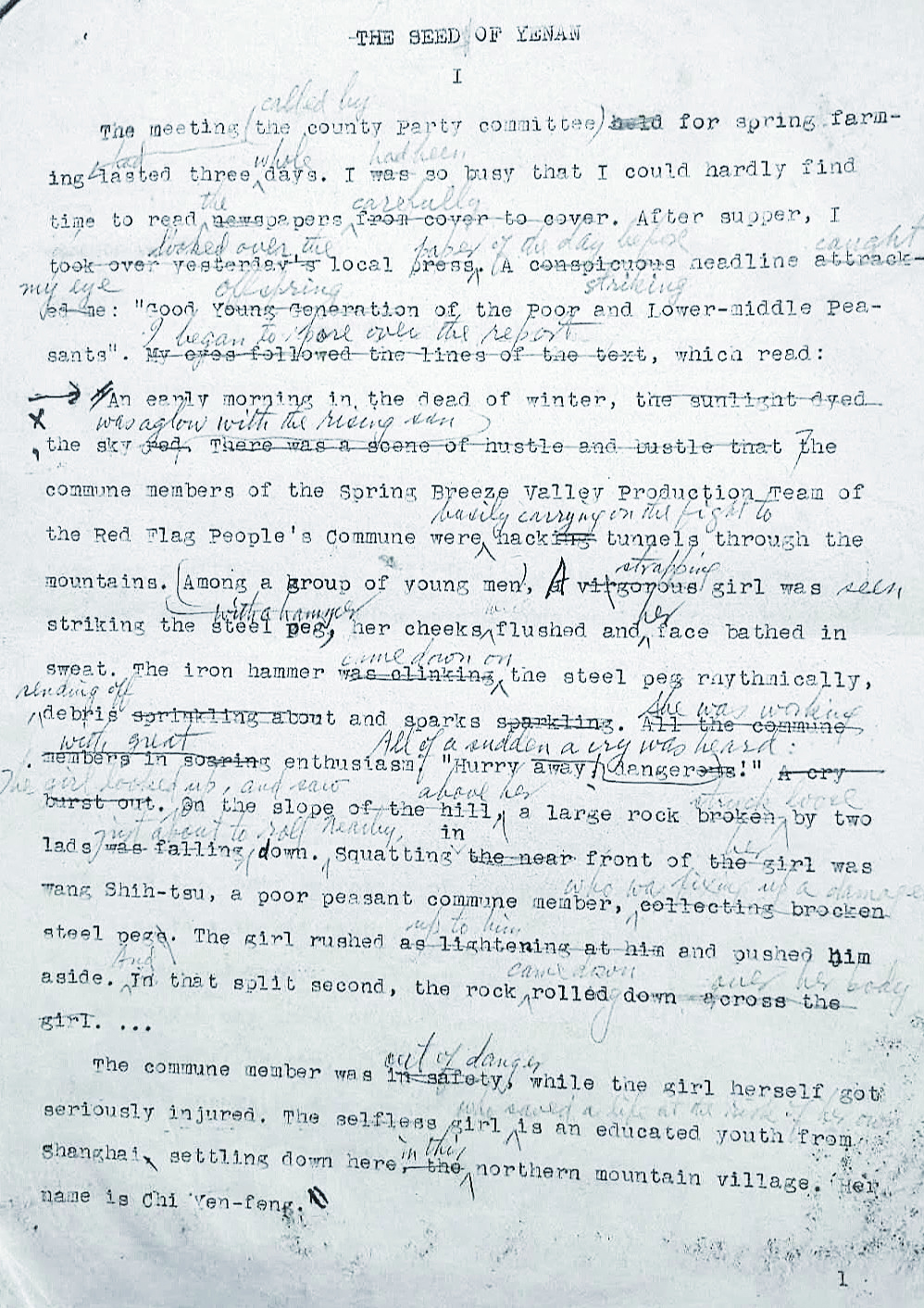

1976年春夏之交我们面临毕业。在校三年中没有举行过任何考试,不可能指望有什么毕业论文之类的成果检验。我在报纸上找到一篇一万字左右的中文短篇小说“延安的种子”,和邻班的张金鑫、胡威克两位同学核计想把它译成英文,检验我们的英语学习成果。我和张金鑫抱着试试看的心情拿着报纸到巫老师家请他指导,生怕这位翻译大师觉得我们水平太低而劝我们放弃。没想到他速读了故事后赞赏我们敢于尝试的勇气,欣然同意为我们修改。我们真是喜出望外!

小说分为长度相仿的三部分,三个同学正好每人译一部分。在当时的工农兵学员中我们的英语水平可算上乘,但翻译中文小说的功力远未达到。我们硬着头皮绞尽脑汁,三周完稿,用老式打字机打印汇总交给巫老师。不久我们取回了自以为译得还不错的文稿,见打印稿已被巫老师用铅笔从头到尾改得体无完肤,自愧不知天高地厚。我们为巫老师在我们身上倾注的心血和期望,为他的这份厚爱所深深感动。四十四年前的这份修改稿我一直珍藏到今天。

我从大二起跟父亲学法语,巫老师知道后很高兴,说他当年在美国读书时还是法语戏剧社的呢。于是我又多了一位法语老师,有不明白的法语文章就去请教他,他喜欢用英语给我解释,让我双语并进。毕业前巫老师借给我两本法国文学经典,一本是中短篇小说集,另一本是司汤达的La Chartreuse de Parme(巴尔马修道院)。后者对我来说过于艰深,没能读下来,前者略高于我的阅读水平,我选读了大部分篇目。巫老师重点推荐其中一篇巴尔扎克的Jésus-Christ en Flandre,我毕业后仔细研读了,收获很大。有些疑难去信求教,巫老师及时回复,照例先用英文释义,再用汉语解读,至今我还记得结尾是“取其精华,弃其糟粕,仁者见仁,智者见智。”

巫老师一家对和县农村老乡的感情十分深厚。一天晚饭时分我到他家,正赶上和县孙堡的乡村医生鲁玉江和另一位老乡到访,巫老师和李老师做了一桌菜招待(那个年代他们五口之家开支捉襟见肘),陪他们喝酒。我也随之入席共聚,畅聊和县之缘。当晚巫老师还热情留宿两位老乡,让李老师和女儿一毛临时去同事家借宿。从此我结识了自学成才的鲁医生,成为好朋友。巧的是我到和县一中工作后,鲁医生的大女儿开文上高中就在我任教的班上。

四十年后,即2019年8月初,开文的女儿在美国普渡大学获博士学位,母女俩参加完毕业典礼马上赶往维州看望巫老师。8月6日,开文在床边对巫老师说:“我爸一直对我们子女说您是我们鲁家的贵人,您让我们在孙堡农村的一家人知道了外面的世界是什么样的。是您引导我家姊妹兄弟四个农村孩子全部完成学业过上新生活,现在第三代都读完博士了来感谢您恩人……”此时的巫老师已经非常虚弱了,说话困难,紧紧地握着开文的手。我在视频中看到他脸上的欣慰,不禁落泪。巫老师用颤颤巍巍的手在送给鲁家的《孤琴》上签了名,这是他亲笔签赠的最后一本书。

1991年巫老师退休,受母校邀请赴美国印第安纳州的曼彻斯特学院参加校庆活动,此后便留在学院撰写回忆录。李老师在北京帮我联络,巫老师为我办好了访学手续。1993年4月我来到曼彻斯特学院,那时巫老师刚刚离开去参加A Single Tear 的出版推介活动。学院的退休老教师中有好几位是巫老师的同班同学,听说我是他的弟子,纷纷邀请我去做客、吃饭。他们告诉我当年宁坤是班上的佼佼者(现在要称“学霸”),尽管是中国人,且是当时唯一的外国留学生,门门功课名列前茅。他们感叹宁坤在中国劫后余生,如今作为知名学者回到母校接受荣誉称号,真是位传奇式人物,是曼彻斯特学院的骄傲。

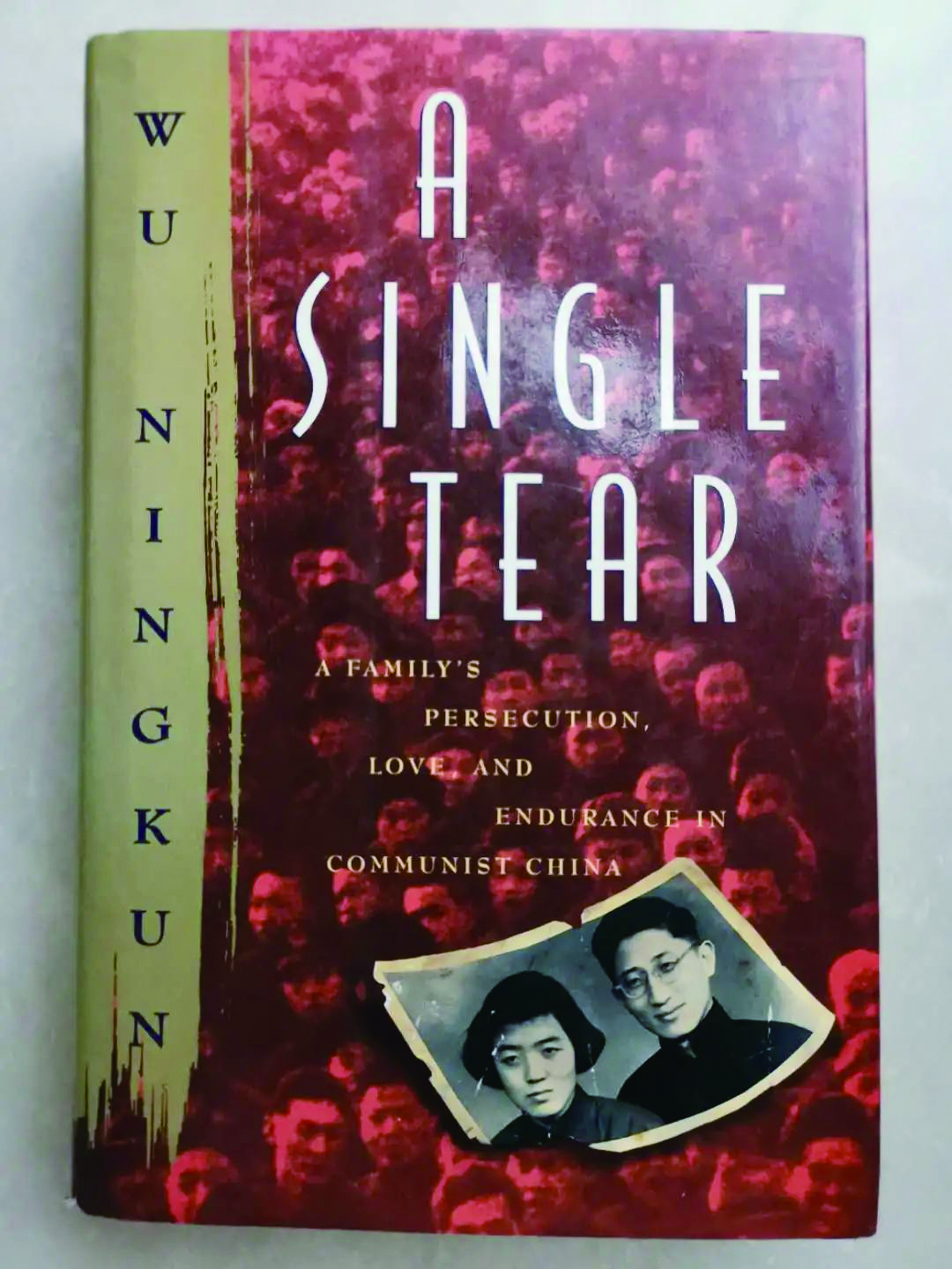

94年8月末,我赴华盛顿州斯波坎市的惠特沃思学院攻读硕士学位,途径华盛顿特区去看望巫老师和李老师。他们见到我十分高兴,74岁的巫老师兴致勃勃带我到国家广场转了一整天,参观了好几个博物馆,给我照了一整卷相片,还进了国会大厦。那天没有会议,我们在议会大厅里的位子上坐了一会。当时游客寥寥,无需预约,也没有什么特别的安保措施。当晚我和巫老师、李老师和一村合影,这是我和巫老师一起唯一的一张合影。当时还没有手机,真后悔没有和两位老师一起多照几张相。巫老师赠我精装的A Single Tear,在扉页上签了名。

李怡楷、孙文抗、巫宁坤、巫一村1994年8月合影

我到惠特沃思学院后,把这本书给房东老太太看,她读后大为感动,又去买了好几本在她的朋友圈里传阅。后来那些太太们又专门邀请我去做半个小时演讲。演讲中我选读了书中李怡楷带着五岁的小一丁去劳改农场探望巫宁坤的那一节,读着读着,听众里有几位老太太就抹起了眼泪。

96年夏天我在惠特沃思学院获文学硕士学位,回国到大连海事大学任教。之后开始用电子邮件和巫老师联系。2002年,巫老师用中文重写的《一滴泪》在台湾出版,他马上把电子文稿发给了我。我做了些格式编辑,把电子书转发给亲友们,又感动了一大批人。

大约2010年后我们开始用越洋电话联系。每当听到九十多岁的巫老师洪亮而带磁性的声音,思路清晰,言词幽默,习惯地夹着“嘿嘿嘿”的笑声,我都倍感亲切和欣慰。有一次他说:“当年害我的那帮人都死掉了,我就是老不死,还能走动,还能玩麻将,嘿嘿嘿……”

2018年夏天看了电视系列片《西南联大》,第三集里巫老师出现了六七次,其中有他近年接受采访时含泪高歌“我的家在东北松花江上……”,非常感人。圣诞前夕我打电话,李老师接的,得知巫老师已病重住院。虽然着急,我还是相信巫老师是个不断创造奇迹的人。2019年2月,巫老师坐在康复中心的轮椅上,通过一村举着的手机和我微信视频。这是我和巫老师最后一次交流,他还是乐呵呵地夸赞康复中心的服务周到。

2019年8月10日清晨,敬爱的巫宁坤先生平静地走完了他的传奇人生。先生这一次失约了,说好的我月底去华府贺他百岁寿辰,他却提前几周告别了。8月22日先生葬礼,我赶发过去的中堂和挽联照片打印装帧就绪,置于先生追思会仪台上的大镜框里。中堂是“师表长存”,挽联为“半世坎坷凝成一滴泪;一生硕学嘉惠几辈人”。

巫宁坤先生是翻译家、文学家,对我来说更是人生导师,授我学识,给我动力,指我方向。能在先生门下,是我一生之大幸。“I came. I suffered. I survived.”(我归来,我受难,我幸存。)先生的隽语永远铭刻在我心中。

(本版有删节)

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们