8月10日晚上,我刚散步回来,突然收到一毛发来的一条信息:“爸爸今天上午去世了。”我心里一沉,此刻正是美国的上午,我随即拨通了一毛的电话。一毛说您是在睡梦中过去的,面容很安详,没有痛苦。您安然离去,没受什么罪,我很欣慰。尽管您已是百岁老人,尽管您的离去,大家已有心理准备,但对永远失去您这样一位我最崇敬的长辈,我依然不免黯然神伤。您不仅是一位享誉海内外的著名学者、翻译家、散文家,对我而言,您更是一位伟大而慈祥的父亲。

上世纪七十年代初,我和一丁同学于安徽省和县西埠中学,整个学习阶段我们一直是同桌。当时您家从安徽大学下放到我的家乡和县,住在距离我家不到五公里的孙堡公社高庄村。是一丁在星期天带着我上您家去跟您和李阿姨学习英语的,就在那个时候,我认识了您和李阿姨,还有妹妹巫一毛、弟弟巫一村。您和李阿姨从来没有嫌弃过我这个土头土脑的农村孩子,待我十分和善。您家虽然当时处境非常困难,可您的家很温馨。您对李阿姨和孩子们十分和蔼,和孩子们相处如同朋友,也从来没有把我看成是个不懂事的小孩,说话幽默风趣,让我感受到了前所未有的温暖。巫伯伯,我想对您说:您让我知道,和睦的家庭就是一个温暖的小窝,一个抵御风雨的港湾。

您家住的房子十分简陋,土墙,稻草屋顶。屋顶盖得很不严实,每逢下雨不是这里漏就是那里漏。一天晚上,我在您家住,和一丁睡在堂屋的床上。半夜三更,突然下起雨来,您和全家人都起来东堵西掖,我和一丁一人拿着一个洗脸盆站在床上接雨水。这种情形在您家时常会有。

您家的日子过得很清苦,作为家里的大厨,您总是变着花样把饭菜做得格外可口。有一次,我和一丁去您家菜地里挖了一根白萝卜。这萝卜又粗又长,是一丁种的(我们当地没种过这种萝卜,不知道一丁是从哪儿弄来的种子)。我们把萝卜拿回家,您把萝卜一半用来炖,一半做成丝,萝卜缨做成小菜。一根萝卜做成三样菜,看起来十分精致,我们吃得有滋有味。巫伯伯,我想对您说:您让我知道,再苦的日子,也要当成好日子来过。

当时,有人告诉过我,您是极右派,可我就是怎么也不相信您是坏人,因为您不像书上或报纸上描述的那个样子。您很乐观,很和善。在生产队里,您逢人都很热情地打招呼。除了那个外号叫“老螃蟹”的生产队长,一般的社员看到您都会亲热地喊您“老巫”,一些一二十岁的小青年也会称呼您“巫大伯”,从没见过社员们对您直呼其名的。社员们也没有把您当坏人看,有的还把自己的孩子给您当干儿子。村里的那个“孬子”,当时只有十几岁,时不时会受到村里人欺凌打骂,身上总是青一块紫一块的。我也见过这个“孬子”,有时他会靠在您家门口傻笑或说一些不着边的傻话,您和李阿姨从来没有歧视过他,反而会给他点东西吃。1998年您和李阿姨回国时,我陪你们回到高庄,村里人都围了上来,当年的小水子、小黑子等人都来了。您指着小水子对我说:“呶,这是我干儿子。”说着就很开心地笑了起来。您待我也像待自己的孩子。您家屋后有一个池塘,是您和一丁、一村夏天洗澡的地方。我有时在您家过夜,您也带着我和一丁、一村在池塘里一块洗澡,就像一家人一样。巫伯伯,我想对您说:您就是一个好人,一位非常受人尊敬的“极右派”!

您的意志很坚定,即使在最落魄的时候,也没有失去自己的风度。那个时候,您从来没在我面前说过自己曾经遭受过的苦难,整天乐呵呵的。您在生产队当记工员,一天大约两三分工,是生产队所得工到分最低的,干一天也挣不了一毛钱。一个大教授沦落到做这样的工作,您也照样坦然面对。有一次,我跟着您去田间记工。您夹着记工簿走在田埂上,那架势就像夹着一本讲义夹要去教室上课一样。那一刻,我既欣赏着您的风度,更佩服您的毅力!巫伯伯,我想对您说:您真伟大!您在我心里就是意志与毅力的象征。

您和李阿姨教我学英语,可又不敢大张旗鼓。白天不行,只有等到晚上。到了晚上您让我们关上大门,屋子里便是一片温馨的世界。堂屋里有一张小方桌,方桌上方虽然悬挂着一只电灯泡,却时常没有电,只能靠煤油灯来照明。方桌旁围坐着一丁、一毛和我。您和李阿姨来给我们仨上课。我的英语基础比一丁、一毛要差许多,您和李阿姨总是一次次不厌其烦地教我。您的英语说得非常好听,讲解起来绘声绘色,给我留下了深刻印象。您还给我们讲您在国内外的见闻,让我这个不懂得外面世界的乡村孩子的心胸一下子开阔了许多。昏黄的灯光撒落在我的身上,同时也照亮了我的人生道路。那个年代,人们无心去看书学习,也不能认真地看书学习。而当此时,我的内心却感到无比的安宁与平静。遇到您和李阿姨,遇到您全家真让我如沐春风,如遇甘霖。在您和家人的影响下,我当兵以后,不管怎么苦,怎么累,我每天总要阅读点什么。熄灯号吹响后,大灯熄了,我就点起了自己用墨水瓶制作的煤油灯,继续看书。早晨起床,两只鼻孔都吸满了油灰,连咳出来的痰都是黑的。文革结束后,一丁、一毛在恢复高考的第一年都考上了大学。我当时还在部队,您和李阿姨都十分关心我,一丁给我来信告诉我考试的情况并给我寄来了复习资料。1978年我从部队退伍回来,当年也考上了安徽大学。我由此成为我们村有史以来的第一个大学生,也是我们家几代人才出的第一个大学生。巫伯伯,我想对您说:您就是我人生道路上的一盏明灯!

1974年您落实政策要到芜湖安徽师范大学去教书,我曾去高庄为您送行。记得当时李阿姨为您做了一身新衣服,您试好衣服,匆匆忙忙地对我说,马上要去芜湖报到。年底我就当兵去了。这一别,很多年就见不上面。直到1987年,您来合肥讲学,我们又重逢了。我们在合肥第一次合影,您搂着我,就像当年搂着自己的孩子一样。

1987年夏天在合肥巫伯伯和我第一次合影

那次您在合肥呆了几天,您一直带着我看望您的老朋友、老同事。当时,冒效鲁、张行言几位老人还健在,您和几位老朋友还有您的学生相聚在一起十分开心。您在哪里,哪里就有欢声笑语。您曾当着冒效鲁先生的面,又提起当年下放和县乌江,冒效鲁先生在霸王庙前摔倒时二人口占打油诗的趣事:霸王庙前出洋相,教授原来是草包,牛鬼蛇神我不要,滚回人间去改造。说完大家哈哈大笑,冒先生也笑得流出了眼泪。巫伯伯,我想对您说:你让我知道,患难之交是最真诚的。

上世纪八十年代中期,在我从事出版工作以后,当时已在北京的您经常带我去拜识一些前辈学者、翻译家,让我认识了袁可嘉先生、杜运燮先生、杨苡先生等名家。

1987年11月巫伯伯和我在颐和园

后来您全家移居美国,您还是一如既往地关心我,一有新作问世或旧作再版,您总是很快亲笔题签赐赠于我。您的这些著作不仅反映了您在文学翻译与创作上的卓越成就,也寄托了您对国家民族的深重忧思。您经常给我写信,告诉我您的情况,有高兴的事儿您总会写信并寄照片与我分享。即便在您成为“法定盲人”的时候,也没有停止给我写信。巫伯伯,我想对您说:您让我见识了您的朋友圈,您让我从您的书和文章中深刻了解了我过去不曾知道的您伟大而坎坷的人生,领略到了您敏锐深邃的思想、行云流水的文采。

您十分乐于助人,为别人做了很多好事,您从来不在自己的文章或书中提及,但对帮助过您的人,您总是念念不忘。当年下放的时候,和县孙堡医院的鲁玉江医生经常给您和家人看病,您也教过他英语,请他吃过饭,即使这样,您在您的文章和书中对他感激不尽,多次提及,并写过《天末怀玉江》的诗来怀念他。

1998年秋天在和县,巫伯伯、鲁玉江和我

1998年秋天,您和李阿姨回国,您让我陪你们去找鲁玉江医生。鲁医生当时已经退休住在乡下,他们家没有电话,联系起来十分不便。鲁医生家并不住在孙堡乡,当时也不知道他住的是哪个村庄,后来多方打听,我们直到天黑才在和县张集乡的一个偏僻村庄找到鲁玉江医生的家。您终于找到了朝思暮想的“鲁半仙”,心情激动得难以言表。第二天您还请了鲁医生去和县县城去吃饭。巫伯伯,我想对您说,您让我懂得如何感恩。

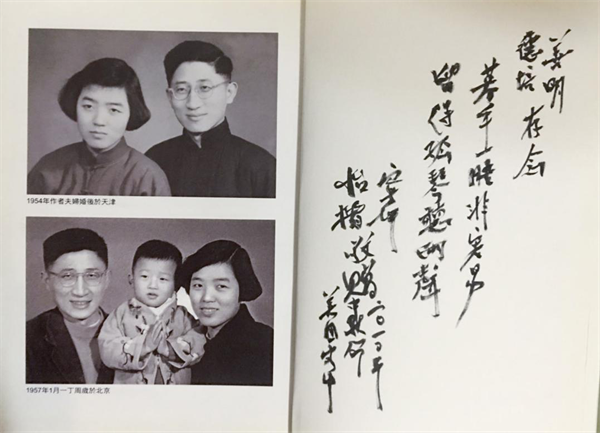

2010年我因肾衰竭做了肾移植手术。生病期间,您和李阿姨、一丁、一毛、一村都打来电话问候。出院后,您又来电话问我情况怎样,我当时身体非常虚弱,想到有的病友预后不佳,心里总是有点悲观,便说:“苟且活着,留得残荷听雨声。”您在电话那头鼓励我说不要悲观,要坚强起来,留得孤琴听雨声。当时,您已年届九旬,自己行动也不方便了,就委派一村代表全家从美国专程赶到合肥来看我,并给我带来您的散文集《孤琴》。您在扉页上特地为我和妻子做了题签:“暮年一晤非容易,留得孤琴听雨声”。我读来不胜感激!巫伯伯;我想对您说:您鼓舞了我,给了我好好活下去的动力!

2010年巫伯伯在《孤琴》扉页上的题签

(下转c15版)

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们